随着云计算、5G通信、高清网络视频、物联网等技术的快速发展,信息需求正在快速增长。短距离通信网络中存在大容量光纤通信需求。对于中短距离光通信系统而言,如何在光电器件带宽有限的系统中实现超高速(单波长400GB/s以上)信号传输已成为业界关注的热点问题。电光材料的制备是光通信技术应用的关键因素之一。早期研究的二阶非线性光学材料主要是铌酸锂(LiNbO 3)等无机晶体材料。但是有机非线性光学材料具有电光系数高、响应速度快、加工性和集成度好等优点,在电光调制器、光通信、光信息存储、太赫兹等领域有着广泛的应用。最近的研究利用CLD型有机二阶非线性发色团制备了500GHz电光调制器、太赫兹场探测器等光电器件。所有这些都表明有机二阶非线性发色团具有广阔的应用前景。

在发色团的施主、电子桥或受主上引入分支基团可以减弱偶极-偶极相互作用,获得更高的电光系数。10 FTC和CLD型生色团是最常见的结构。在此基础上,我们设计并合成了许多基于苯胺衍生物供体、杂环或多烯桥、和TCF或CF3-TCF衍生物受体的具有空间位阻基团修饰的优良发色团。除了树枝状发色团外,还开发了种超支化聚合物种自组装分子玻璃和二元发色团系统,以减弱不必要的静电相互作用。由于分子间偶极-偶极相互作用的衰减,树状大分子和其他树状结构已显示出获得较大的电光系数。

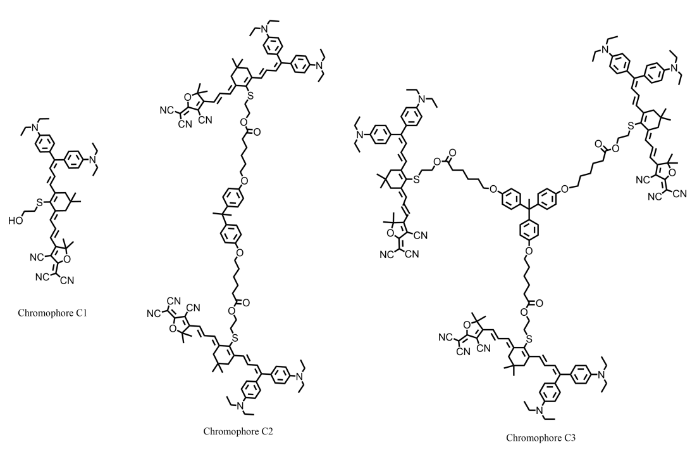

由王家海教授领导,助理教授刘锋钢具体设计并实施,开发出了多发色团树枝状EO材料的概念,它通过化学键将多个发色团分子连接在一起,形成树枝状结构,进一步削弱分子间的静电相互作用。开发了双(N,二乙基)苯胺给体基团作为双给体,以增加发色团的超极化率。超刚性供体不仅可以提高供体的给电子能力,还可以提高生色团的玻璃化转变温度。基于此,我们开发了一系列具有相同双(N,二乙基)苯胺基供体和具有异佛尔酮衍生桥的TCF受体的生色团C1-C3。合成了两臂树枝状大分子C2和三臂树枝状大分子C3,并与一种含有发色团的树枝状材料C1进行了比较,如图1所示。这是双(N,二乙基)苯胺类供体首次应用于CLD型35-38发色团和多色体体系。与发色团C1相比,多色团C2和C3表现出更高的电光系数和玻璃化转变温度/熔点。对于含有发色团C2的纯薄膜,在1310nm处获得了较大的r33(180pm/V)和极化效率(1.94±0.08nm2/V2)。这些值远高于先前报道的含有TCF受体的生色团。有趣的是,由于刚性给体基团的引入和分子量的增加,发色团的玻璃化转变温度显著升高。其中,C2发色团的玻璃化转变温度高达122℃,远高于传统发色团。

图一:发色团分子结构

与中国科学院长春应用化学研究所周亮研究员合作,博士后崔联政具体实施,开发出了一种新型电致发光有机材料。传统荧光材料被认为是构建低成本、稳定的有机发光二极管(OLED)的潜在候选材料。然而,其应用在一定程度上受到了效率低下的阻碍。在此,通过利用铱络合物敏化传统荧光发射器,证明了实现高效和稳定的绿色荧光OLED的可行方法。为了揭示获得的敏化器件的机理,研究了主体材料的电荷迁移率以及发光层内的瞬态电致发光(EL)光谱和载流子分布。研究结果表明,热激活延迟荧光(TADF)型主体材料具有优异的电荷迁移率,并且通过足够的能量转移可以利用敏化器件中的三重态激子。此外,TADF型主体材料和铱络合物的高能级抑制了直接电荷捕获后荧光发射极分子上三重态激子的形成。与参考器件相比,敏化器件的EL性能有所改善。因此,在初始亮度为1000 cd m时,具有最大外部量子效率(ηext,max)、功率效率(ηp,max)和外部量子效率(ηext,1000)的敏化EL器件−2高达25.1%和94.95 lm W−分别达到1%和24.4%。此外,最佳器件实现了2080小时的寿命LT80(亮度降低至初始值的80%的时间)。

图二 (a) Normalized PL spectra of Ir(mppy)3, DIC–TRZ film and Ir(mppy)3 doped DIC–TRZ film. UV-vis absorption spectra of DMQA, C545T and Ir(mppy)3 solutions. (b) Proposed energy level diagram of the devices used in this work.

原文链接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/qm/d1qm01337h

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/TC/D1TC03962H